経済「これって何」?

「しんぶん 赤 旗」(日曜版)1999年 1月31日」

巨額の財政赤字は、将来の

増税を予測させて消費を冷や

したり、住宅ローンの金利上

昇につながるなど景気と生活

に直接はねかえってきます。

大蔵省によると、一九九九

年度末の国の借金である長期

債務残高は四百四十六兆円、

地方の借入金残高は百七十六

兆円で、重複分をのぞいた合

計は六百兆円にのぼります。

これは国内総生産(GDP、

約五百兆円)の一二〇%の規

模で、一世帯あたり約一千三

百万円の借金に相当します。

国の借金の大半を占めるの

が公共事業にあてられる建設

国債と、ほかの物件費など経

常経費にあてられる特例国債

(赤字国債)で、このほかに特

別会計の借入金などが含まれ

ます。国の歳入に占める国債

発行額の割合を示す「公債依

存度」は、九八年度が三八・

六%、九九年度は当初予算案

の段階で三七・九%に達して

います。これまで最悪だった

七九年度の三四・七%(決算ベ

ース)を大幅に上回ります。

地方の借入金の大半を占め

る地方債(返済が二年以上に

またがる借金)は、国が公共

投資の積み増し政策に地方自

治体を動員してきたため、九

二年度以降に急拡大しまし

た。ある民間研究機関の試算

によると、九一~九六年度に

増加した地方債残高の六割以

上が国の景気対策による増加

分だとしています。

その結果、一般財源(地方

税、地方譲与税、地方交付税

の合計)にたいする公債費(地

方債の元利金の支払いなど)

の負担割合を示す公債費負担

比率は、財政の黄色信号とさ

れる一五%に迫る一四・〇%

となっています(九六年度)。

財政制度審議会(蔵相の諮

問機関)は、九五年十二月の

報告で、国と地方を合わせた

長期債務残高の対GDP比六

〇%以下というEU(欧州連

合)の通貨統合への参加条件

について、「通貨価値安定の

ための一つの客観的条件」と

のべています。そのうえで、

日本の当時の水準(八八・九

%)について、「現状は例え

て言うならば、近い将来にお

いて破裂することが予想され

る大きな時限爆弾を抱えた状

態」と指摘しました。

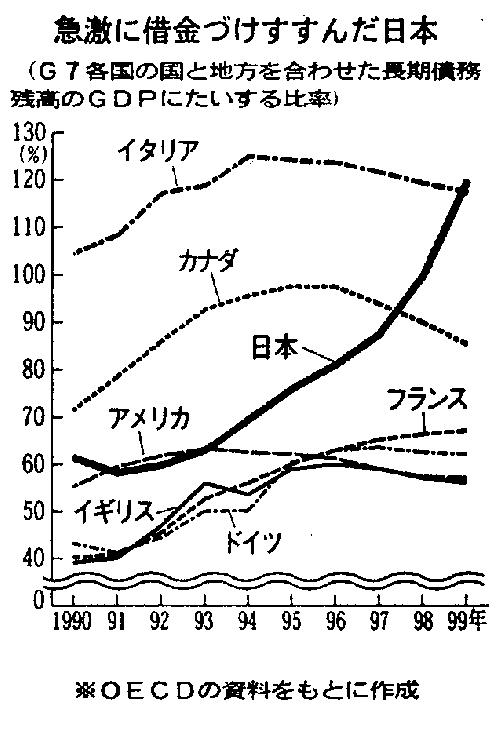

同審議会は九六年七月にま

とめた「財政構造改革を考え

る」で、国と地方の長期債務

の対GDP比が十年後には一

二六%に達すると警鐘を鳴ら

しました。実際はわずか三年

で一二〇%になり、この間の

浪費と無駄遣いのすさまじさ

を示しています。

EUの通貨統合の財政にか んする条件としては、もう一 つ、国と地方の単年度の財政 赤字が対GDP比で三%以内 という基準があります。これ らの基準の関係はつぎのよう なものとされています。今後 の名目成長率を五%程度と見 込むと、長期債務のGDPに たいする比率六〇%と利払い 費のGDP比を増加させない ためには、財政赤字のODP 比は三%以下にする必要があ る--。

日本の場合を同様に計算す

ると、財政赤字の対GDP比

が六・〇%を超えれば、長期債

務と利払い費のGDP比がい

ま以上に増えてしまいます。

九九年度の国と地方あわせた

財政赤字のGDP比は九・二

%の見込みで、「爆弾」の破裂

に突進している状態です。「五

%成長」でもこの深刻さで、

小渕首相がいうように「経済

が回復してから検討」ではま

ったく間に合いません。

財政赤字の大もとは、国と 地方あわせて社会保障に二十 兆円、公共事業に五十兆円と いう逆立ちした財政の使い方 です。財政を再建するには、こ こに大胆にメスをいれる必要 があります。日本共産党の不 破哲三委員長は二十一日の衆 院代表質問で、①公共事業の 規模半減を目標にその計画的 実現を②社会保障制度への国 の負担の抜本的な拡大を③地 方政治でも開発中心主義から 住民サービス本位への転換を ④教育・福祉など国民生活密 者型に公共事業の重点を移す --の四点を提案しました。 平田和宏 記者

hirotaのこだわりの課題

hirotaのこだわりの課題