副園長 釜土蘭子

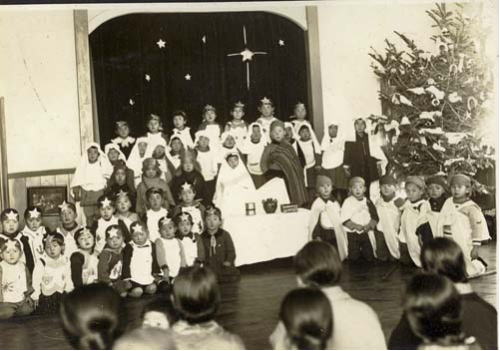

| クリスマスが近づいてきました。 今年もAぐみさんとBぐみさんがページェントをしています。 このページェントは幼稚園の様々な出来事の中でもかなり印象深い記憶として残るようです。卒業して何年たっても、自分がなんの役だったかを覚えている子が多くいます。クリスマス会という特別な場所で、特別な衣装を身につけての体験は、小さな子どもたちの心に残っていくのです。 いえいえ、それにもましてよく覚えているのは、「自分がなりたい役になれなかった」ということです。「本当はマリアさんになりたかったけど、天使になった」「本当は博士になりたかったのに、お友だちに譲ってあげた」ということです。 小さい時から見続けてきたページェントだからある、強いあこがれや思い。Dぐみさんの時から、なりたかった役。だからこそ、なりたい役になれたとしてもなれなかったとしても強い記憶が残るのです。 おひなさまの会などにする劇であれば、毎年演目が違います。登場人物が違います。ですから小さい頃からこの役になりたいということはありません。そう思っても自分が大きくなったときにその役はないのですから。 また、卒業生たちと話していると、年が違っても、「私はマリアさんの役だった」「ヨセフだった」「星でした」という会話をすると、七尾幼稚園卒業生の輪が広がるような感じがします。 他の多くのキリスト教主義幼稚園・学校と同じように、何年もずっと続いてきた伝統、それがクリスマスに演じるページェントなのです。 いったい何年前から、七尾幼稚園でページェントが行われていたのでしょうか?残念ながら正確なことはわかりません。 七尾幼稚園の設立は大正五年。西暦でいうと一九一六年のことです。 その時から太平洋戦争が始まるまでの間は、カナダやアメリカからの宣教師が園長先生でした。きっとその方たちが、クリスマスのお話をしてくださったことでしょう。クリスマスの讃美歌を紹介してくださったことでしょう。 そしてきっと、子どもたちがクリスマスの出来事を演じるようにと指導してくださって、ページェントが始まったと推察されるのです。 幼稚園に保存されている写真の中に昭和十四年?のページェントの様子があります。 当時は一本杉町にあった七尾幼稚園。そのホールで行われていたページェント。見ているお母さんたちは和服。 ずっと昔なのに、きっとこの子がマリアだな、ヨセフだなと想像できます。 マリアとヨセフの前に置いてあるのは、も博士たちが捧げた「没薬、乳香、黄金」ですね。クリスマスツリーの前に並んでいるのがおそらく羊飼い。反対側が3人の博士。その後ろに天使。星をつけている子たちがたくさんいるのは、小さい子どもたちがなんらかの形で参加できるように工夫したのではないかと思われます。  この同じ年のクリスマスと思われる写真がもう一枚あります。その場にいた人の集合写真なのでしょう。現在とちょっと違う感じですが、サンタさんらしき人の姿もあります。お母さんたち、子どもたち、そして教師たち。後ろの方に背の高い女性が写っていますが、それが当時の園長先生である、コルベック先生です。当時の集合写真としては珍しいと思うのですが、皆が心から笑っている笑顔です。子どもたちの中には大きく口をあけて笑っています。きっと楽しい楽しいクリスマスだったのではないでしょうか。子どもたちが自分の前に置いたり、持ったりしているのはプレゼントかな・・・。昔も今も変わらない、クリスマスの喜びがそこにあります。 きっとステキな保育が行われていたのだろうなと思っていました。どんな保育だったのだろうと興味がありました。  先日、昭和3年生まれというある卒業生の方から、一つの文集が送られてきました。そこにはご自分の幼稚園時代の思い出がいくつか記されていました。この方の在園していた時の園長先生が、あのクリスマスの写真に写っていた背の高い女性、コルベック先生です。 この方にとって、コルベック先生のいた七尾幼稚園は本当に印象深かったのでしょう。通常経歴を記すときには卒業した高校から記載するものですが、わざわざ七尾幼稚園卒業としてあります。長い人生の中で、七尾幼稚園でコルベック先生に出会ったことがどんなに重要なことだったかが伝わってきます。 その方の描く七尾幼稚園。幼稚園の朝はこんなふうに描かれていました。 『雪の降る日でも、風の強い日でも、毎朝コルベック先生は赤れんがの門のところにじーっと立っていらっしゃるんですよ。一人一人に「グッドモーニング、マイ ディア ○○」と声をかけながら抱きしめてくれました。』 その方の記憶によれば、全体で二十人もいなかったということですが、幼稚園の記録ではもう少し多かったと思われます。その一人一人名前を呼んで抱きしめて園の中に招きいれる。 写真で見る限り、女性としてはかなり大柄な方ですから、ギュッと抱きしめられる感覚は、かなり特別なものではなかったかと思います。必ず一人一人の名前を呼ぶ、というのも子どもにとっては嬉しいことですよね。 帰る時はこんなふうです。 『幼稚園が終わる時、教室に子どもたちが皆、小さな椅子に座りますよね。帰りの挨拶が終わったら、一人ずつスキップしてコルベック先生のところまで回って行って先生のほっぺにチュッとキスして、それから「グッドバイ」と言って帰るんですが、コルベック先生がギュッと抱きしめてくれて、こう言われるんです。「明日も元気でおいで。神様がお守り下さるから大丈夫」って。それが、毎日の先生のお仕事でしたね。』 『毎日帰る時に、一人ひとりに、あなたが家に帰っても、イエス様はあなたを愛してちゃんと守ってくださいますよって。そして安心してまた明日ねって』 ステキな記憶ですね。4歳から5歳の頃の思い出だそうです。 「ほっぺにチュッとキスをする」、なんて本当に特別な感じがします。 「マイ ディア ・・・」と一人一人の名前を呼ぶことによって、一人一人がかけがえのない存在であることを表していたのでしょう。そして、「抱きしめる」という行為で、先生が一人一人を心から愛していることを示されていたのでしょう。 そして子どもたちから見た「園長先生のお仕事」が「抱きしめること」と「神様がお守り下さるから大丈夫と言うこと」だというのはすばらしいことではありませんか。 その思いが伝わったからこそ、八〇年近くたっても昨日のことのように思い出されるのかもしれません。 きっとその方の人生の中で何度も何度もこの思い出が生きてきたのでしょう。何度も何度もこの思い出に勇気づけられ、力づけられたのかもしれません。 たしかにコルベック先生との出会いや、コルベック先生の一言が、この方の人生に大きな影響を与えたことでしょう。 けれどもそれは、七尾幼稚園というこの方が生活していた場所が、楽しかったからに違いありません。一緒に過ごしたお友だちとの毎日が、素敵だったからに違いありません。コルベック先生と共に働いておられた保育者一人ひとりも、素敵だったに違いない。きっとそうだったからこそ、コルベック先生の言葉や、ギュッと抱きしめてもらったことが、忘れられないのに違いない。素敵な幼稚園だったんだろうなぁ。そう思います。 時を経て、今も七尾幼稚園は存在し、たくさんの子どもたちと毎日生活しています。保育者一人ひとりも、楽しい経験をしてもらおうと、工夫しています。 一人ひとりが特別な存在として愛されていること。かけがえのない子どもとして、お家の方にも、幼稚園で共に過ごすお友だちにとっても愛されていることを伝えていきたいと思います。もちろん、保育者は、子どもたちみんなのことが大好きです。 コルベック先生の時代の七尾幼稚園と同じように、今の七尾幼稚園の子どもたちにも、「みんなはかけがえのない子どもとして愛されているんだよ」。しっかり伝えていきたいと思うのです。 たとえ文集には記録されなくても、しっかっかりみんなの心に記録されれば嬉しいな。そう、思います。 |

今月のトップページへもどる

今月のトップページへもどる